ドジャース・佐々木朗希はMLBで通用する…? メジャーで活躍の鍵を握る球種とは【コラム】

2025/04/03

Getty Images

摩訶不思議なスプリット

佐々木朗希のスプリットを一言で表すとしたら”独特”である。

基本的なスプリットは別名フォークボールと言われるように、ボールを広げた指2本で挟むことで回転を殺し、ボールを重力に従って落とす。

このとき、完全に回転を殺すことができないため、平均的なスプリットは1000~2000rpmほど回転がかかり、その分落ちが減ったり横変化がついたりする。

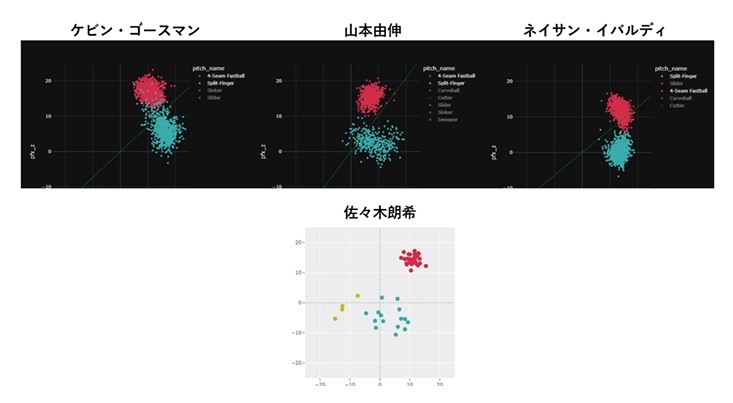

例えば、佐々木の同僚山本由伸のスプリットは平均1300rpmの回転がかかり2.6inchの縦変化と8.59inchの横変化がついている。これはゴースマンやイバルディなどのスプリット使いについても同様の傾向が言える。

一方で佐々木のスプリットは回転数が512.5rpmと極端に少ない。回転が少ないということはボールを変化させる力が少ないということで、佐々木のスプリットは真っすぐ重力に従って落ちていく。東京シリーズの登板では横変化が4.48inchと山本の半分程度、縦変化は驚異のマイナス5.01inchを計測していた。

山本のスプリットの成績予測はある程度容易だった。これは山本の場合スペックは既存のモノと変わらず、球速が上がっただけだったからだ。

一方で速球との球速差が大きい、縦変化がマイナス、横変化が少ない、回転数が極端に少ないなど既存のモノとは相違点が多い佐々木のスプリットはどう転ぶか予想がつかない。

メディアでは回転数が少ないことから”ナックルスプリットだ”と歓喜しているが、果たしてそれはスプリットにとって良い事なのか。今後登板数を重ねてわかっていくだろう。

東京シリーズの登板を見て一つ気になったのが空振りを取るのに苦労している点だ。15球のスプリットを投げて空振りは1つだけだった。

加えてカブスの打者たちはスプリットが来たのを簡単に判別しているように見えた。フォーシーム/スプリットコンボを効果的にするために重要なのが2球種を似たように見せるピッチトンネルというテクニックだ。

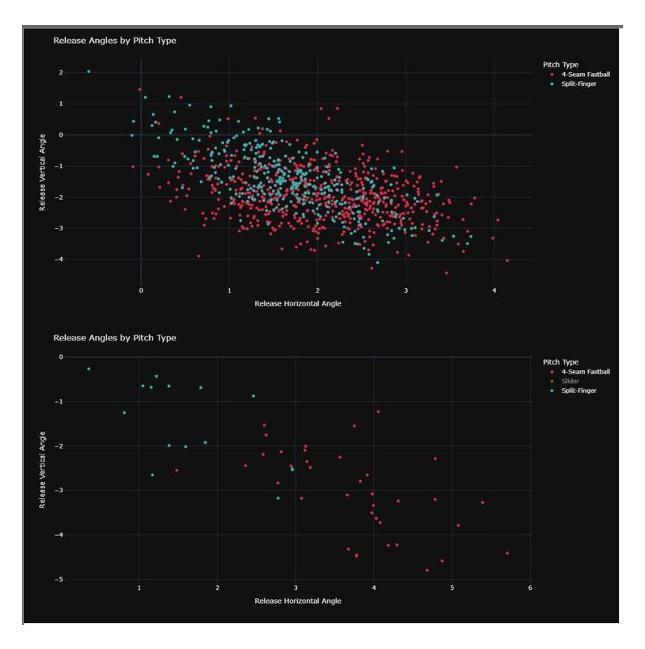

直感的に示すためにボールが手を離れるときのリリース角度をプロットした。上が2024年の山本由伸でフォーシーム(赤)とスプリット(青)の多くが重なっている(リリース時に判別がつきにくい)。

一方で、下に示した東京シリーズの佐々木朗希のフォーシーム/スプリット(もっとサンプルが必要)はフォーシームとスプリットがほとんど重なっていない(リリース時に判別しやすい)。フォーシームで目線を作り、スプリットを落として空振りを奪うという伝統的な戦術は佐々木のスプリットには合わないのかもしれない。